585

暑いと言いながら地附山 733mと大峰山 828m(長野県)

2025年7月14日(月)、31日(木)

暑い暑いと言いながらゴロゴロしていては体が鈍っちゃうなぁ。と言いながら、熱中症になって倒れたら周りの人に迷惑だよなぁとも思う。

7月の半ばに裏山をちょいと歩いてこようと思って出かけた。疏水沿いを歩いていたら、シオカラトンボが2匹くっついて飛んでいる。綺麗なハート型になっていないけれど、その柔軟な姿にいつものように感動する。そして、オスは見慣れた青だけれど、メスは黄色が目立つのだと初めて知った。子供の頃から見慣れていたはずなのに・・・。私の目が節穴だということを思い知らされる。

よっこら登って行ったら、物見岩の近くで元気な年配の男性に会った。まだ朝の時間なのにもう降ってきたそうで、「大峰山には誰もいませんでしたよ」と言う。静かな山はいいなぁ、行ってみるか〜と、歩き始めた。森の中は日差しが遮られ、歩きやすい。誰もいない山道をどんどん登って大峰山の山頂に着く。

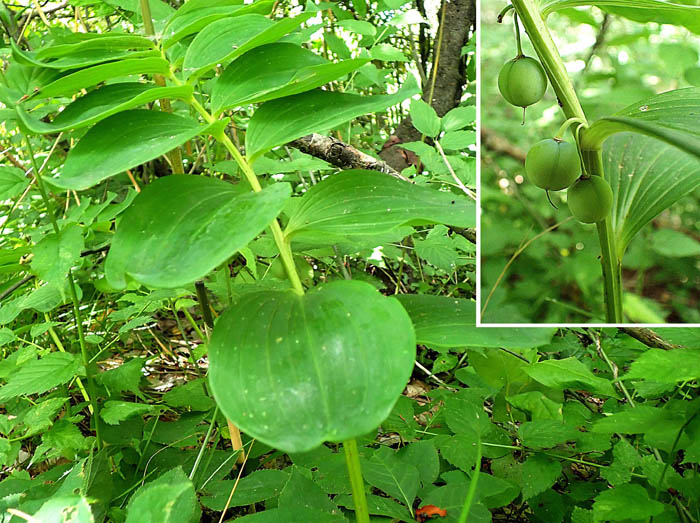

連日の暑さは裏山も同じらしく、植物が干からびている。オオバクロモジの実が大きくなってきた。まだ緑の若い実だ。この季節は花が少ない。春の花が終わり、秋の花が少し膨らみかけてくる頃だ。

山頂の三角点近くにはアマドコロの実がまん丸くなってきた。これから色づいてくる。登山道の脇にはチゴユリもたくさんあったが、チゴユリの実はたくさんつくときとなかなかつかない時があるようだ。足の踏み場もないほどチゴユリの群落が広がっているのに、なかなか実が見つけられないことがある。いずれにしても色づいてくるのはこれからだ。

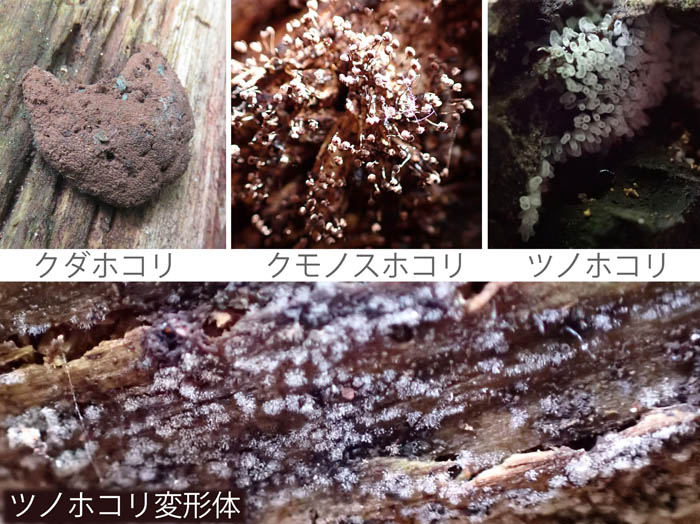

さて、ここまで来たはいいけれど、帰りはどうしようかな。歌ヶ丘に下ってしまうと地附山にいけないし、地附山に行くために来た道をそのまま降りるのもつまらないし・・・。などと思って、粘菌を探しながらバードラインをぐるりと回って行ってみることにした。旧道は北斜面を通っているからかシダ類も多い道だ。あまり歩くことがない道だから、いつもと違う花々も見ることができるだろう。

ノリウツギが満開で道にかぶさってきている中を歩いていく。茂みに見え隠れしているのはバラのような葉。赤い実が膨らみ始めている様子は木苺のようだ。花穂が塊になってたくさんの実がついているエビガライチゴだ。裏山では今まで見たことがなかった、やっぱりたまには違う道を歩くのも良い。

キツリフネがヤブのように茂っているが、日当たりの良い一部は全体に萎れてしまっている。湿ったところが好きな花だから、乾ききった地面は苦手だろう。

地附山の山頂から見える飯縄山までも暑そうに見える。そろそろキノコも出てくる季節だが、こう雨が少ない乾いた地面にはキノコもなかなか見つけられない。乾いたような木陰にへばりついている粘菌の写真を土産にゆっくり家に帰った。

半月経ったが、長野には相変わらず雨の恵みはない。夕方申し訳程度にポツリポツリと落ちても、地面を覆うようには降ってくれない。しばらく用があって裏山にご無沙汰していたので、様子を見にいくことにした。

早朝散歩を兼ねたので、まだ公園の門は開いていない。駒弓神社から歩き出す。早朝といっても、すでに暑い。森の中はかろうじて日差しが遮られるので、いくらか涼しく感じるようだ。「暑いからゆっくり行こう」と言いながら、結構早い。パワーポイントまで登ると汗びっしょりだ。太陽に背を向けて、濡れたシャツを乾かす。リュックはもちろん背に当たる部分を日に向けておく。真っ青な空を見ながら日干し休憩、そんな言葉あったかな。のんびり背中を乾かしながら立っていると久しぶりの知人がやってきた。「たまには歩かないといけないと思って来ました」と笑う。しばらく話すうちにシャツも乾いてきたので、知人と別れて再び歩き出す。

道端の花は少ないが、秋めいてきた。シラヤマギクやヒヨドリバナが咲き出している。ゆっくり山頂へ上がると、綺麗な紫色のキキョウが開き、ママコナの赤も草の影に多くなってきた。

真っ青な空の向こうに飯縄山がくっきり見える。頭に雲を乗せているが、見ていても雲は動いてこないので、粘菌を探しながら下ろうか。

こんな日照りではキノコどころか粘菌もいないだろうと思いながらも、あちらこちらと覗きながら歩く。春一番にみずみずしい芽吹きを見せてくれたサジガンクビソウがようやく伸ばした茎の先に小さな花をつけてきた。「これが花?咲いてるの?」とは夫の言葉だが、ガンクビソウの花は本当に目立たない。そっと挨拶して帰ろう。