586

地附山 733m 400回登山(長野県)

2025年8月4日(金)

昨夜激しい雷雨がやってきて、ようやく庭の草木が息をついた。窓辺に立って、暗い夜が一瞬真昼のように明るく光るのをしばらく眺めていた。

一夜明けて、地附山にも新しい命の目覚めがあるかもしれない、見に行こうと、ゆっくり出かけることにした。朝の涼しいうちに歩くとなれば公園以外からのコースになるが、今日はのんびり公園開園時間を待って出かける。8時半開園の駐車場には車がない。すでに9時だけれど、今日は一段と高い気温が予想されているからか、出足が鈍いようだ。

足元を整えて歩き出す。「あ、アサギマダラ」と思ったが、ちょっと違う。「鎌倉で見てきた蝶だよ」と、夫。そうだ、特定外来生物に指定されているアカボシゴマダラだ。元々奄美諸島だけに見られる珍しい蝶とされていたものだそうだが、今関東などで見られるのはその亜種にあたる中国大陸などに住む蝶らしい。誰が持ってきたのか。関東方面に増えたという記事を見たばかりなのに、長野でも会うとは・・・。

さて、雨が降ったから粘菌が活動を始めたのではないか見に行こう。森へ入っていくが、新しい粘菌はなかなか見られない。昨夜降ったばかりだから、もう少し雨の恵みが染み通ってから動き始めるのかな。喜んでいるのは虫たちのようだ。先日乾き切った地附山に登った時はほとんど虫がいなかったのに、今日はアブやカも多く、まとわりついてくる。予想したから虫の嫌いなスプレーを吹き付けてきたが、ちっとも効き目がないようだ。「もっと、原始的な庭の草などを使ったものがいいのかな・・」と夫。「そんな気がする。今度調べてみよう」と、私も頷く。

粘菌を観察するときは藪の中でじっとしていることが多いから、虫の餌食になりやすい。ひらひらとコミスジが近寄ってくる時は歓迎するのに、人間は勝手だ。と言っても、刺されて痛かったり痒かったりするのはやはり困る。虫を避けながら観察したのは透き通るような白い球体の塊、ウツボホコリの変形体かな。どんな色に変化するのか楽しみだ。

さて、山頂でいつもの定点撮影をしよう。今日は地附山登頂400回だ。夫が書いてきた400の紙を持ってパチリ。チリも積もれば・・・とはこのことか。先日咲いていたキキョウがすぼみ、隣に新しい蕾が膨らんでいる。

飯縄山の上空には不思議な雲が広がっている。秋が近づいている空模様なのか。珍しく誰にも会わないまま、山頂の稜線を歩く。昨日の雨が空気中に湿気をもたらしたからか、展望はちょっとかすみ気味。モウセンゴケ群生地あたりは雨の恵みがある様子。

森は実りの季節、ナツハゼの若い実がたくさんぶら下がっている。今年は豊作か。登山道には転がったドングリがたくさん見えるのだが、中には昨年の実から芽吹いた若木が葉を広げているのもある。冬を越せるのかな。

稜線を回ってモトクロス練習場まで円を描くように歩くが、ユウスゲの花穂を見つけられない。もう蕾か咲き終わった花か見られるだろうと思っていたが、今年は一つも咲かないのだろうか。また来てみようと思うが、株から花穂が立っていないようだから、今年は難しいのかな。

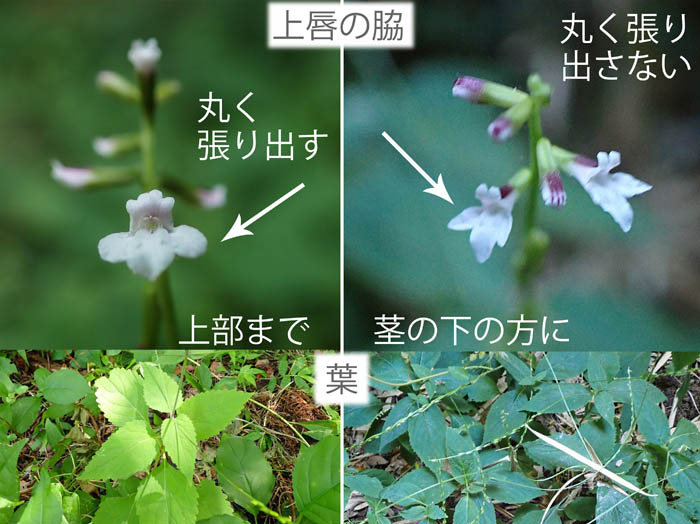

藪の中には小さな花、目立たない花があって、私はそういう花が結構好きだ。もう実ばかりの穂の先に小さな白い花を見つけて近寄ると、ハエドクソウ。夫が「可愛い花なのに変な名前だね」と笑う。先日鎌倉でナガバハエドクソウというのを見つけたから、違いを探せとばかりじっくりと見る。突き出したような花の中心から横に開いた姿が丸い。これがハエドクソウ、ナガバハエドクソウの方はすっきりとスマートだった。葉の形や広がり方にも違いがあるが、花の姿がこんなに違うとは思わなかったから、その違いを知ることができて嬉しい。

山頂を一回りしてきてもまだ誰にも会わない。地上は猛暑なのか、山の上は風があって気持ち良い。ヤブに入らなければ虫も寄ってこないようだ。足元に小さな白い花が落ちている、なんだろう。見上げればリョウブの木が花盛り。そろそろ落花が多いようだ。

7月の日照りで地附山の草々も枯れてしまっているのが多い。特に旧バードラインの上にはわずかな土が乗っているだけだろうから、水不足でみんな茶色に枯れている。「草」と呼ばれているものにもちゃんと名前がある。ウマノミツバ、ヌスビトハギ、オニルリソウなど、秋になれば実がくっついてくるから嬉しくないのだが、みんな花は可愛い。

そしてこの季節、ガンクビソウも開いてくる。地附山にはサジガンクビソウが多いが、オオガンクビソウも立派に高く花を掲げている。目立たない花だが美しい姿をしていると思う。

先日友人が関東でミズタマソウが咲いていると教えてくれた。地附山にもそろそろ開くかもしれない。探しながら帰ろうか。まだ咲き出したばかりのミズタマソウを見つけて駐車場に戻った。昼近い駐車場には車は一台もなく、私たちは珍しいねと顔を見合わせて、帰る支度をした。