▼ ケホコリ科

ウツボホコリ属 ヌカホコリ属 ハチノスケホコリ属 ヒモホコリ属 ケホコリ属

ウツボホコリ属

変形菌の名前

ウツボホコリ シロウツボホコリ ムレウツボホコリ アオウツボホコリ オウドウツボホコリ トビゲウツボホコリ キウツボホコリ ミドリウツボホコリ

ウツボホコリ[ケホコリ科・ウツボホコリ属]

ウツボホコリ 地附山 2024.9.26

ウツボホコリ 地附山 2024.9.26

ウツボホコリ 地附山 2024.9.14

ウツボホコリ 地附山 2024.9.14

ウツボホコリ?の未熟子実体 オレンジの下に白い柄が見えます.地附山 2023.7.13

ウツボホコリ?の未熟子実体 オレンジの下に白い柄が見えます.地附山 2023.7.13

?ホコリの未熟子実体.このタイプあちこちで見られました

?ホコリの未熟子実体.このタイプあちこちで見られました

ウツボホコリの未熟子実体か.長さ1.5cmほど.この後の変化が見たいのだけれど

ウツボホコリの未熟子実体か.長さ1.5cmほど.この後の変化が見たいのだけれど

ウツボホコリ.地附山 2023.7.6

ウツボホコリ.地附山 2023.7.6

ウツボホコリの未熟子実体かな.地附山 2023.7.2

ウツボホコリの未熟子実体かな.地附山 2023.7.2

ウツボホコリの未熟子実体かな.橙から茶色へと色が変化していく.地附山 2023.7.2

ウツボホコリの未熟子実体かな.橙から茶色へと色が変化していく.地附山 2023.7.2

6.19に見た焼き焦がし豆菓子ホコリはウツボホコリの仲間でした

6.19に見た焼き焦がし豆菓子ホコリはウツボホコリの仲間でした

不明ホコリの未熟子実体.☞ 6.21 ウツボホコリの仲間ではないか

不明ホコリの未熟子実体.☞ 6.21 ウツボホコリの仲間ではないか

ウツボホコリの仲間? 一昨日見た未熟実体が黄色、茶色っぽい子実態に変化!

ウツボホコリの仲間? 一昨日見た未熟実体が黄色、茶色っぽい子実態に変化!

シロウツボホコリ[ケホコリ科・ウツボホコリ属]

▼ 今、裏山は粘菌の宝の山 地附山 2025.7.9

このところの蒸し暑さでほとんど人が登っていない裏山。ふだんあまり見られない粘菌たちは次の世代へ繋ぐために子実体をつくり胞子を飛ばしています。子実体が人間には粘菌を判断するチャンス。よくわかる季節なのですが、暑さと蚊の襲撃で・・・ 2025.7.9

シロウツボホコリ.虫が粘菌を食べている. 2025.7.9

シロウツボホコリ.虫が粘菌を食べている. 2025.7.9

飛ばされた胞子から粘菌アメーバが出現するそうです。それは自由に体を変え、動き回りバクテリアを餌とし、大きくなるとカビやキノコを食べるようになるそうです。そうした餌が豊富にある季節なのかもしれません。粘菌アメーバが接合し大きくなると変形体へと成長する様ですが、そうした変形体を見ることもできる季節です。

▼ 粘菌たち大量発生・地附山 2025.6.22

夏至の日の裏山、粘菌(変形菌)が大量に発生していました。 2025.6.22

シロウツボホコリ 高さは1mmほど 木肌が薄く白くなっている程度にしか見えない 地附山 2025.6.22

シロウツボホコリ 高さは1mmほど 木肌が薄く白くなっている程度にしか見えない 地附山 2025.6.22

▼ シロウツボホコリ・地附山 2024.9.30

9月26日に見た不明生物は白い部分が増えシロウツボホコリの未熟子実体から子実体になるところであることが分かりました。本には乾燥によりうまく胞子を作れないこともあると書かれてていましたので、それかもしれません。最近ほとんど雨がなく山は乾燥しています。 2024.9.30

シロウツボホコリ 地附山 2024.9.30

シロウツボホコリ 地附山 2024.9.30

▼ 地附山 2024.9.26

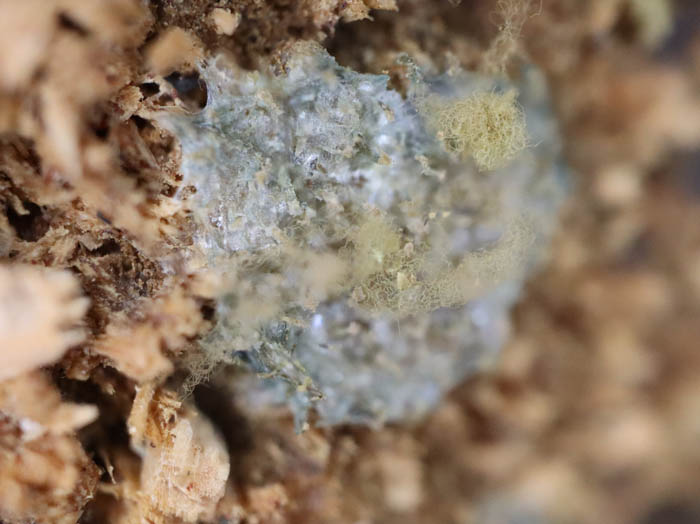

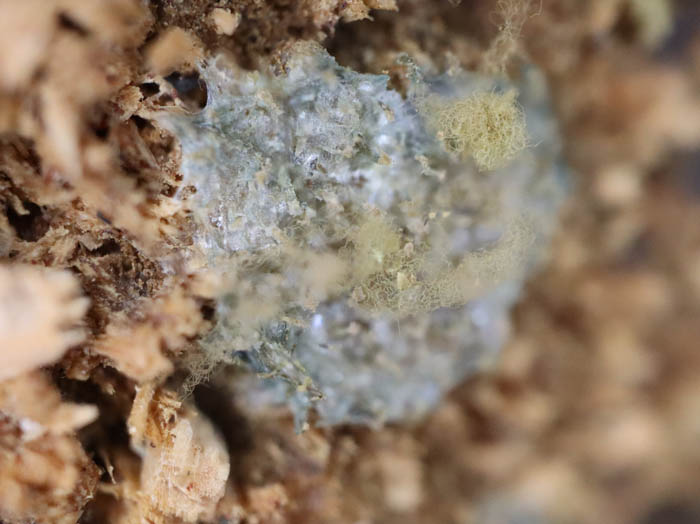

子実体にカビがついたものか? 地附山 2024.9.26

子実体にカビがついたものか? 地附山 2024.9.26

▼ 地附山 2024.9.14

シロウツボホコリ 地附山 2024.9.14

シロウツボホコリ 地附山 2024.9.14

▼ シロウツボホコリ 地附山 2023.10.2

シロウツボホコリ.胞子を飛ばしてしまった後か、柄の長いカビが沢山ついている. 2023.10.2

シロウツボホコリ.胞子を飛ばしてしまった後か、柄の長いカビが沢山ついている. 2023.10.2

▼ シロウツボホコリ 地附山 2023.9.28

シロウツボホコリ.雨に濡れている 2023.9.28

シロウツボホコリ.雨に濡れている 2023.9.28

▼ 地附山 2023.9.9, 23

シロウツボホコリの未熟子実体.2023.9.23

シロウツボホコリの未熟子実体.2023.9.23

▼ 前日は台風の雨、裏山・地附山で瑞々しい未熟子実体を発見。

シロウツボホコリの未熟子実体.高さは2mmほど.LEDライトのようです.6〜8本が一つの束になっています.2023.9.9

シロウツボホコリの未熟子実体.高さは2mmほど.LEDライトのようです.6〜8本が一つの束になっています.2023.9.9

シロウツボホコリ.一昨日見た時はまだ未熟子実体だった。虫がやってきている。ホコリを食糧とする虫もいるという.体全体に白い色の胞子をつけている

シロウツボホコリ.一昨日見た時はまだ未熟子実体だった。虫がやってきている。ホコリを食糧とする虫もいるという.体全体に白い色の胞子をつけている

6.19 同じシロウツボホコリ.2日前は未熟子実体だった

6.19 同じシロウツボホコリ.2日前は未熟子実体だった

ムレウツボホコリ[ケホコリ科・ウツボホコリ属]

▼ ムレウツボホコリかオウドウツボホコリ 地附山 2023.11.8

ムレウツボホコリ.付け根の柄が良く見えるように撮影しました.色が濃いのでオウドウツボホコリかもしれません.大きさは左端から右端まで8mmぐらい 地附山 2023.11.8

ムレウツボホコリ.付け根の柄が良く見えるように撮影しました.色が濃いのでオウドウツボホコリかもしれません.大きさは左端から右端まで8mmぐらい 地附山 2023.11.8

▼ ムレウツボホコリ 地附山 2023.10.25

ムレウツボホコリ(未熟子実体) 地附山 2023.10.25

ムレウツボホコリ(未熟子実体) 地附山 2023.10.25

ムレウツボホコリ.重なり会うウツボホコリ.重なっているところは柄がない

ムレウツボホコリ.重なり会うウツボホコリ.重なっているところは柄がない

アオウツボホコリ[ケホコリ科・ウツボホコリ属]

▼退色してしまい色が青から緑に変わってしまいましたが、アオウツボホコリを見ることができました。これは2日前のイケさんからの情報です。2日前はもっと青かったそうです。2023.8.9

アオウツボホコリ.少し青っぽさが残っているところがある

アオウツボホコリ.少し青っぽさが残っているところがある

アオウツボホコリの網目模様(拡大)

アオウツボホコリの網目模様(拡大)

アオウツボホコリの跡.青っぽい色が残っている

アオウツボホコリの跡.青っぽい色が残っている

オウドウツボホコリ[ケホコリ科・ウツボホコリ属]

▼ ムレウツボホコリかオウドウツボホコリ 地附山 2023.11.8

ムレウツボホコリ.付け根の柄が良く見えるように撮影しました.色が濃いのでオウドウツボホコリかもしれません.大きさは左端から右端まで8mmぐらい 地附山 2023.11.8

ムレウツボホコリ.付け根の柄が良く見えるように撮影しました.色が濃いのでオウドウツボホコリかもしれません.大きさは左端から右端まで8mmぐらい 地附山 2023.11.8

トビゲウツボホコリ[ケホコリ科・ウツボホコリ属]

▼ 怪しくも美しい粘菌(変形菌)たち・地附山 2025.6.26

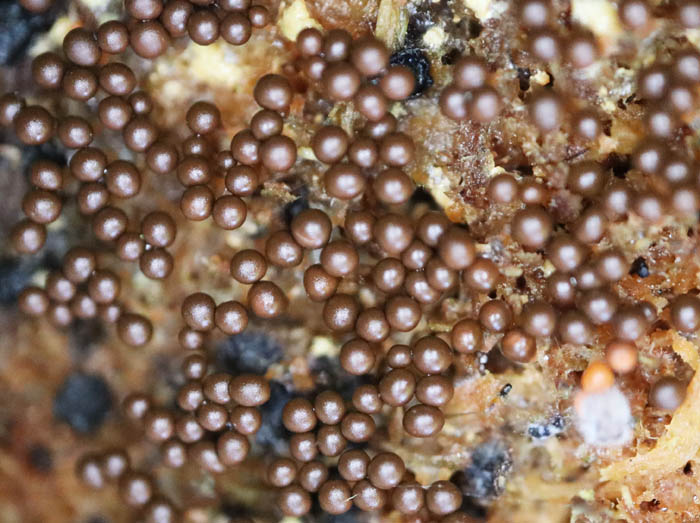

たいへん蒸し暑い裏山、朽木の陰あちこちに粘菌(変形菌)が怪しく美しく輝いていました。イクラ丼しばらく食べてないなぁ🤤 高くなったからね! 2025.6.26

トビゲウツボホコリの未熟子実体か 一面に 地附山 2025.6.26

トビゲウツボホコリの未熟子実体か 一面に 地附山 2025.6.26

トビゲウツボホコリか.細毛体が剥がれやすく、残った杯が規則正しく並んでいる(写真左上).地附山 2025.6.22

トビゲウツボホコリか.細毛体が剥がれやすく、残った杯が規則正しく並んでいる(写真左上).地附山 2025.6.22

▼ 地附山 2024.6.25

トビゲウツボホコリ 地附山 2024.6.25

トビゲウツボホコリ 地附山 2024.6.25

ここにも虫がいました。こちらはキノコムシのなかまかもしれません。忙しく動いていました。綺麗にそろった子嚢の頭を食べているのでしょう。マルヒメキノコムシという虫はアゴに胞子を取り込む専用の溝があるそうで、胞子を遠くへ運ぶという役目を担っているそうです。ホコリさんは胞子を飛ばすために子嚢を作るわけですから、食べられて形が崩れようと見かけは関係ないんですね。

▼ トビゲウツボホコリの中を虫がわずかに動きます。大小2種類の虫がいます。固定でホコリさんを撮ったら虫も写っていたのでスライドショーにしてみました。

トビゲウツボホコリの中を虫が少し動きます

トビゲウツボホコリの中を虫が少し動きます

トビゲウツボホコリの未熟子実体か.柄だけのものや萎んでいるものは虫に食べられたか、吸われたものと思われます.自然界は厳しい! 地附山 2024.6.22

トビゲウツボホコリの未熟子実体か.柄だけのものや萎んでいるものは虫に食べられたか、吸われたものと思われます.自然界は厳しい! 地附山 2024.6.22

▼ ウツボホコリの仲間、トビゲウツボホコリ。本には細毛体が杯状体からはがれやすいと書かれていました。風が強い日で上の細毛体部分がたくさん飛ばされ、器だけが残っています。

トビゲウツボホコリ、手前に器(杯状体)だけになったものが残っている. 地附山 2024.6.10

トビゲウツボホコリ、手前に器(杯状体)だけになったものが残っている. 地附山 2024.6.10

同じところで6月1日に撮影した不明な未熟子実体.トビゲウツボホコリであることが分かりました

同じところで6月1日に撮影した不明な未熟子実体.トビゲウツボホコリであることが分かりました

トビゲウツボホコリ、左上にその未熟子実体がいます.上の写真とは別のところで.地附山 2024.6.10

トビゲウツボホコリ、左上にその未熟子実体がいます.上の写真とは別のところで.地附山 2024.6.10

トビゲウツボホコリ?の若い子実体 成熟しやがて胞子を飛ばす 旭山 2022.10.16

トビゲウツボホコリ?の若い子実体 成熟しやがて胞子を飛ばす 旭山 2022.10.16

トビゲウツボホコリ イクラを散りばめたよう? 茶臼山 2021.10.4

トビゲウツボホコリ イクラを散りばめたよう? 茶臼山 2021.10.4

トビゲウツボホコリ 地附山 2021.8.19

トビゲウツボホコリ 地附山 2021.8.19

トビゲウツボホコリ?

トビゲウツボホコリ?

美しい色! 大峰山 2021.6.21

キウツボホコリ[ケホコリ科・ウツボホコリ属]

キウツボホコリ? 地附山桝形城跡 2021.8.29

キウツボホコリ? 地附山桝形城跡 2021.8.29

キウツボホコリの子実体が胞子を飛ばしているのでしょうか.周辺が黄色に染まっている 地附山 2021.8.22

キウツボホコリの子実体が胞子を飛ばしているのでしょうか.周辺が黄色に染まっている 地附山 2021.8.22

キウツボホコリ 大峰山 2021.8.22

キウツボホコリ 大峰山 2021.8.22

キウツボホコリの未熟子実体? 地附山 2021.8.19

キウツボホコリの未熟子実体? 地附山 2021.8.19

ミドリウツボホコリ[ケホコリ科・ウツボホコリ属]

ミドリウツボホコリ(ケホコリ科・ウツボホコリ属) 地附山 2024.7.13

ミドリウツボホコリ(ケホコリ科・ウツボホコリ属) 地附山 2024.7.13

ヌカホコリ属

変形菌の名前

ヌカホコリ ホソエノヌカホコリ ヘビヌカホコリ

ヌカホコリ[ケホコリ科・ヌカホコリ属]

▼ 雪の中の粘菌 地附山 2024.1.19

胞子を飛ばしているヌカホコリ? 地附山 2024.1.19

胞子を飛ばしているヌカホコリ? 地附山 2024.1.19

倒木の周りは10mほどの積雪ですが、溶けてしまったのか積もらなかったのかここだけ雪はありませんでした。

▼ 胞子を飛ばし始めたヌカホコリのその後 地附山 2024.1.5

先月18日からの変化。胞子を飛ばし始めた子実体が少し多くなったような気がしますが、思ったより進んでいません。

胞子を飛ばしているヌカホコリ 地附山 2024.1.5

胞子を飛ばしているヌカホコリ 地附山 2024.1.5

まだ黒いヌカホコリ.こちらは11月からほとんど変化していません.オレンジ色の柄が見えなければ、和菓子の鹿の子のよう?

まだ黒いヌカホコリ.こちらは11月からほとんど変化していません.オレンジ色の柄が見えなければ、和菓子の鹿の子のよう?

▼ 胞子を飛ばし始めたヌカホコリ 地附山 2023.12.18

変化がほとんどなかったように見えた広くひろがっていたヌカホコリですが、ようやく子嚢が破れて胞子を飛ばし始めたものがあります。

胞子を飛ばし始めたヌカホコリ 地附山 2023.12.18

胞子を飛ばし始めたヌカホコリ 地附山 2023.12.18

▼ ヌカホコリ 大峰山 2023.12.6

ヌカホコリ.ようやく胞子を飛ばし始めました.地附山 12.06

ヌカホコリ.ようやく胞子を飛ばし始めました.地附山 12.06

ヌカホコリ 髻山 2023.11.24

ヌカホコリ 髻山 2023.11.24

胞子を飛ばし始めたヌカホコリ 地附山 2023.11.23

胞子を飛ばし始めたヌカホコリ 地附山 2023.11.23

ヌカホコリ.地附山 2023.11.15

▼ 未熟子実体からの変化 地附山 2023.11.15

ヌカホコリ.地附山 2023.11.15

▼ 未熟子実体からの変化 地附山 2023.11.15

ヌカホコリらしい.黄金色に輝く 地附山 2023.11.15

ヌカホコリらしい.黄金色に輝く 地附山 2023.11.15

ヌカホコリの未熟子実体か. 地附山 2023.10.21

ヌカホコリの未熟子実体か. 地附山 2023.10.21

未熟子実体から黒くなり、金色になり、胞子を飛ばすまで1ヶ月半以上はかかるようです。ホコリさんたちの変形していき最後に胞子を飛ばすまでの時間はホコリさんによって、季節によってかなり違うようです。

▼ 黄金色(gold)に輝くホコリさんたち 地附山 2023.11.8

寒くなってくると輝き出すヌカホコリ。木陰(朽ちた木)に潜んでました。時間をかけてここまで熟成してきたのでしょう。間もなく子嚢が裂けて胞子を飛ばします。今まで気が付きませんでした。

ヌカホコリ.形は洋梨形 地附山 2023.11.8

ヌカホコリ.形は洋梨形 地附山 2023.11.8

ヌカホコリ 地附山 2023.11.8

ヌカホコリ 地附山 2023.11.8

ヌカホコリ.密生し広く輝いていました 地附山 2023.11.8

ヌカホコリ.密生し広く輝いていました 地附山 2023.11.8

濃い色に変化していくが、なかなか特定できないホコリ.ヌカホコリ? 2023.10.20

濃い色に変化していくが、なかなか特定できないホコリ.ヌカホコリ? 2023.10.20

▼ オレンジ色が茶色に変化しました。イクラからチョコボールへの変身です。 地附山 2023.10.16

ヌカホコリかホソエノヌカホコリ 地附山 2023.10.16

ヌカホコリかホソエノヌカホコリ 地附山 2023.10.16

柄がしっかり見えてきたのがあります.ヌカホコリかホソエノヌカホコリ 地附山 2023.10.16

柄がしっかり見えてきたのがあります.ヌカホコリかホソエノヌカホコリ 地附山 2023.10.16

柄が茶色にかわっていたものも(中央) 地附山 2023.10.16

柄が茶色にかわっていたものも(中央) 地附山 2023.10.16

チョコボールに混ってイクラも? 地附山 2023.10.16

チョコボールに混ってイクラも? 地附山 2023.10.16

柄が長くなりました 地附山 2023.10.16

柄が長くなりました 地附山 2023.10.16

ヌカホコリかホソエノヌカホコリ 地附山 2023.10.16

ヌカホコリかホソエノヌカホコリ 地附山 2023.10.16

ヌカホコリかホソエノヌカホコリ 地附山 2023.10.16

ヌカホコリかホソエノヌカホコリ 地附山 2023.10.16

▼ ヌカホコリかな 葛山 2023.10.14

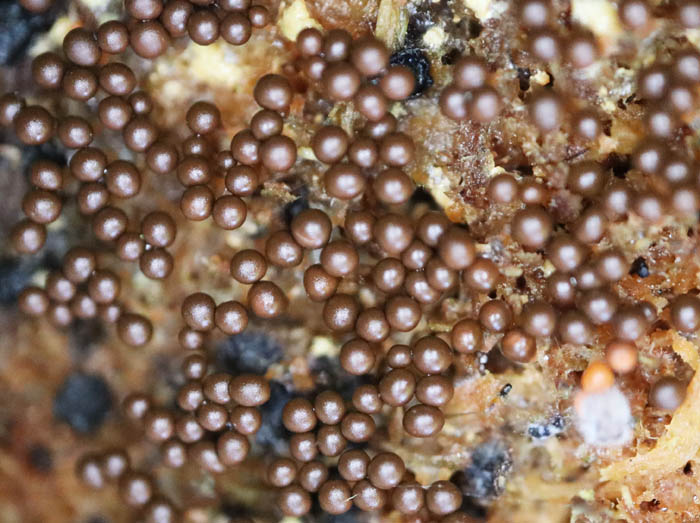

ヌカホコリかな.角度を変えて横から見ればもう少し分かるのですが、朽木の下なので狭くカメラが入らないのです.上から見ると、山梨のお菓子「くろだま」にそっくりです.それともチョコボール.でも大きさは1mm程度 葛山 2023.10.14

ヌカホコリかな.角度を変えて横から見ればもう少し分かるのですが、朽木の下なので狭くカメラが入らないのです.上から見ると、山梨のお菓子「くろだま」にそっくりです.それともチョコボール.でも大きさは1mm程度 葛山 2023.10.14

ヌカホコリかな.黄色のアンコ?が出てきた! 葛山 2023.10.14

ヌカホコリかな.黄色のアンコ?が出てきた! 葛山 2023.10.14

ヌカホコリ?? 2023.10.11

ヌカホコリ?? 2023.10.11

ヌカホコリの未熟子実体かな、ブドウフウセンホコリの未熟子実体かも サガリハリタケの脇から下がるように出ている 2023.10.10

ヌカホコリの未熟子実体かな、ブドウフウセンホコリの未熟子実体かも サガリハリタケの脇から下がるように出ている 2023.10.10

▼ ヌカホコリ・大峰山 2023.3.30

ヌカホコリ.まだ光っているホコリさんもいます

ヌカホコリ.まだ光っているホコリさんもいます

▼ ヌカホコリ・地附山 2023.1.22

ヌカホコリ.雪を少し払いました.白いのはカビではなく雪です.地附山

ヌカホコリ.雪を少し払いました.白いのはカビではなく雪です.地附山

▼ ヌカホコリ・斎場山 2023.1.19

ヌカホコリ.密生している

ヌカホコリ.密生している

変形菌・ヌカホコリ? 柄は透き通った橙色 髻山 2022.12.4

変形菌・ヌカホコリ? 柄は透き通った橙色 髻山 2022.12.4

変形菌・ヌカホコリ 地附山 2022.11.4

変形菌・ヌカホコリ 地附山 2022.11.4

ホソエノヌカホコリ[ケホコリ科・ヌカホコリ属]

▼ ホソエノヌカホコリ他未熟子実体・地附山 2024.10.10

10月になりホコリさんたちは新しい季節に入ったように、未熟子実体で新鮮な姿を表しました。 2024.10.10

ホソエノヌカホコリ未熟子実体 地附山 2024.10.10

ホソエノヌカホコリ未熟子実体 地附山 2024.10.10

▼ ホソエノヌカホコリ登場・地附山 2024.9.26

秋から冬にかけて発生するヌカホコリの仲間がでてきました。未熟子実体がとても綺麗で肉眼でも確認できます。

ホソエノヌカホコリ未熟子実体 地附山 2024.9.26

ホソエノヌカホコリ未熟子実体 地附山 2024.9.26

ヌカホコリの仲間未熟子実体 地附山 2024.9.26

ヌカホコリの仲間未熟子実体 地附山 2024.9.26

▼ ホソエノヌカホコリ?・地附山 2023.10.25

ホソエノヌカホコリ? ヌカホコリかな 2023.10.25

ホソエノヌカホコリ? ヌカホコリかな 2023.10.25

▼ オレンジ色の未熟子実体が沢山! 地附山、枡形城跡で 2023.10.13

ホソエノヌカホコリの未熟子実体か.地附山で 2023.10.13

ホソエノヌカホコリの未熟子実体か.地附山で 2023.10.13

オレンジはホソエノヌカホコリの未熟子実体か.混って黒いヤリカミノケホコリの残骸も.枡形城跡で2023.10.13

オレンジはホソエノヌカホコリの未熟子実体か.混って黒いヤリカミノケホコリの残骸も.枡形城跡で2023.10.13

茶色はホソエノヌカホコリが子実体への変化の過程か、それともヌカホコリ? 2023.10.13

茶色はホソエノヌカホコリが子実体への変化の過程か、それともヌカホコリ? 2023.10.13

大量発生.ホソエノヌカホコリの未熟子実体か 2023.10.11

大量発生.ホソエノヌカホコリの未熟子実体か 2023.10.11

昨日の朽木の割れ目の未熟子実体.柄が見えてきました.ホソエノヌカホコリのようです 2023.10.11

昨日の朽木の割れ目の未熟子実体.柄が見えてきました.ホソエノヌカホコリのようです 2023.10.11

▼ ホソエノヌカホコリなどのの美しいオレンジ色の未熟子実体 雨に濡れた裏山・地附山で 2023.10.10

ホソエノヌカホコリの未熟子実体 朽木と朽木の間に 2023.10.10

ホソエノヌカホコリの未熟子実体 朽木と朽木の間に 2023.10.10

▼ いろいろなホコリさんが発生していた朽木に金色ホコリさんを発見! 2023.8.28

ホソエノヌカホコリ.子嚢は黄色から金色になって炸裂するようです.柄がヌカホコリに比べて長く、炸裂の後が綿菓子のようになる.地附山 2023.8.28

ホソエノヌカホコリ.子嚢は黄色から金色になって炸裂するようです.柄がヌカホコリに比べて長く、炸裂の後が綿菓子のようになる.地附山 2023.8.28

ホソエノヌカホコリの未熟子実体でしょうか.短い柄が見えます.斎場山 2022.11.2

ホソエノヌカホコリの未熟子実体でしょうか.短い柄が見えます.斎場山 2022.11.2

ホソエノヌカホコリの未熟な子実態? 径1mmぐらい.他にも似た様な未熟子実態になるホコリさんがいるようなので・・正確にはわかりません.大峰山 2022.10.31

ホソエノヌカホコリの未熟な子実態? 径1mmぐらい.他にも似た様な未熟子実態になるホコリさんがいるようなので・・正確にはわかりません.大峰山 2022.10.31

ヘビヌカホコリ[ケホコリ科・ヌカホコリ属]

▼ 冬になってもがんばる粘菌たち・大峰山、地附山 2024.12.4

山の中は紅葉も終わり草木も冬枯れ、実も小鳥たちに食べられ残りは僅か、キノコはサルノコシカケやカワラタケの仲間ぐらい。「何にもない!」・・・でもいるんです。粘菌(変形菌)が朽木の下側に、次のライフサイクルに移るために胞子を飛ばそうとしているのですが、寒そうですね。そんなに遠くに飛んでいきそうもないし・・・ 2024.12.4

ヘビヌカホコリ(網状)とフタナワケホコリ(丸型)が共存.大峰山 2024.12.4

ヘビヌカホコリ(網状)とフタナワケホコリ(丸型)が共存.大峰山 2024.12.4

フタナワケホコリとヘビヌカホコリ.ゆで大豆のプレッツェルのせ 大峰山 2024.12.4

フタナワケホコリとヘビヌカホコリ.ゆで大豆のプレッツェルのせ 大峰山 2024.12.4

ヘビヌカホコリ 大峰山 2024.12.4

ヘビヌカホコリ 大峰山 2024.12.4

▼ ヘビヌカホコリ・大峰山 2024.11.16

いつもと違うコースで大峰山へ。ヘビさんドロさんお久しぶりです。 2024.11.16

ヘビヌカホコリ 大峰山 2024.11.16

ヘビヌカホコリ 大峰山 2024.11.16

▼ ヘビヌカホコリ・戸隠高原 2024.9.20

遊歩道脇の今まで何度か観察したことのある枯れた立木にいました。

ヘビヌカホコリ.子実体になったばかり 戸隠高原 2024.9.20

ヘビヌカホコリ.子実体になったばかり 戸隠高原 2024.9.20

ヘビヌカホコリ 戸隠高原 2024.9.20

ヘビヌカホコリ 戸隠高原 2024.9.20

▼ ヘビヌカホコリ・茶臼山(長野市) 2023.7.16

白(未熟)から茶・黄と子実体は変化するようです。

子実体 茶臼山 2023.7.16

子実体 茶臼山 2023.7.16

子実体 茶臼山 2023.7.16

子実体 茶臼山 2023.7.16

ヘビヌカホコリの子実体 茶臼山 2023.7.16

ヘビヌカホコリの子実体 茶臼山 2023.7.16

ヘビヌカホコリの子実体 茶臼山 2023.7.16

ヘビヌカホコリの子実体 茶臼山 2023.7.16

子実体についている黄色、茶色の粒状のものは胞子でしょうか。

▼ ヘビヌカホコリ・秩父、鐘撞堂山という面白い名前の山麓にて 2023.1.12

ヘビヌカホコリ.鐘撞堂山 2023.1.12

ヘビヌカホコリ.鐘撞堂山 2023.1.12

▼ 雪の中で生命活動を続けている粘菌(変形菌)がいます。茶臼山

変形菌・ヘビヌカホコリ.茶臼山 2023.1.6

変形菌・ヘビヌカホコリ.茶臼山 2023.1.6

▼ 雪が積もる前に撮影をしなくては、ということで挑んでみましたが、冷たい地面に膝を立てじっと撮影をしていると、冷たさが全身につたわってきます。地附山

ヘビヌカホコリ.黒いムラサキホコリに絡んでいる.同じところにいたのか、食糧としたのか興味が湧きます.地附山 2022.12.19

ヘビヌカホコリ.黒いムラサキホコリに絡んでいる.同じところにいたのか、食糧としたのか興味が湧きます.地附山 2022.12.19

▼ 雪が積もる前に撮影をしなくては、ということで挑んでみましたが、冷たい地面に膝を立てじっと撮影をしていると、冷たさが全身につたわってきます。地附山、髻山

ヘビヌカホコリ.子嚢壁が裂け黄色の細毛体が飛び出しているところがある.地附山 2022.12.4

ヘビヌカホコリ.子嚢壁が裂け黄色の細毛体が飛び出しているところがある.地附山 2022.12.4

ヘビヌカホコリでしょうか.茶臼山 2022.11.6

ヘビヌカホコリでしょうか.茶臼山 2022.11.6

ハチノスケホコリ属

変形菌の名前

ハチノスケホコリ

ハチノスケホコリ[ケホコリ科・ハチノスケホコリ属]

▼ 雪の中で残るハチノスケホコリ・茶臼山 2025.2.21

ハチノスケホコリの残骸かと思いきや、黄色い線毛帯が伸びています。これも残骸かもしれません。半分土になりかけた朽木にオレンジ色で目立っていました。 2025.2.21

ハチノスケホコリ.黄色い線毛帯は今どのような働きをしているのか.茶臼山 2025.2.21

ハチノスケホコリ.黄色い線毛帯は今どのような働きをしているのか.茶臼山 2025.2.21

▼ 茶臼山 2024.11.21

ハチノスケホコリ.子嚢がやぶれオレンジ色の線毛体を出している. 茶臼山 2024.11.21

ハチノスケホコリ.子嚢がやぶれオレンジ色の線毛体を出している. 茶臼山 2024.11.21

▼ 戸隠高原 2024.9.20

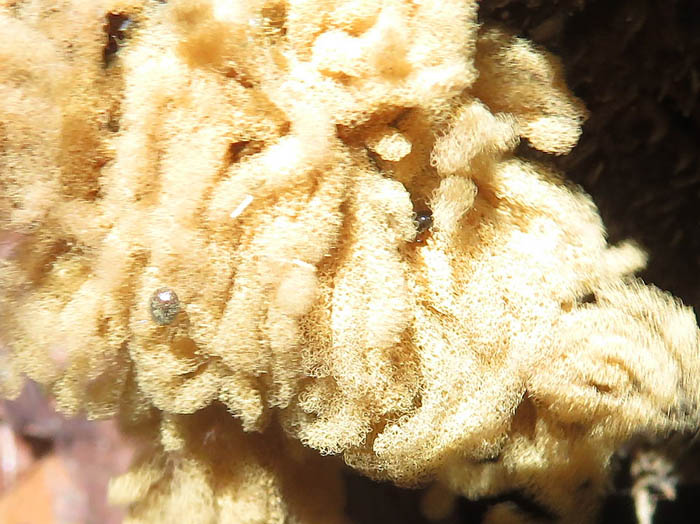

全体の姿、形からハチノスケホコリの未熟子実体だと思われますが、始めて見るものかもしれません。

ハチノスケホコリかな 戸隠高原 2024.9.20

ハチノスケホコリかな 戸隠高原 2024.9.20

▼ 乾いた山の粘菌 和合城跡 2024.3.17

ハチノスケホコリ 和合城跡 2024.3.17

ハチノスケホコリ 和合城跡 2024.3.17

ハチノスケホコリ 和合城跡 2024.3.17

ハチノスケホコリ 和合城跡 2024.3.17

▼ 雪の中の粘菌 髻山 2024.2.15

ハチノスケホコリ.細毛体を伸ばしている. 髻山 2024.2.15

ハチノスケホコリ.細毛体を伸ばしている. 髻山 2024.2.15

ハチノスケホコリ 髻山 2024.2.15

ハチノスケホコリ 髻山 2024.2.15

▼ ハチノスケホコリ・茶臼山 2024.11.21

ハチノスケホコリ.子嚢がやぶれオレンジ色の線毛体を出している. 茶臼山 2024.11.21

ハチノスケホコリ.子嚢がやぶれオレンジ色の線毛体を出している. 茶臼山 2024.11.21

▼ ハチノスケホコリ 髻山 2023.11.24

今シーズン初めてお目にかかりました。夏の暑さのためか分かりませんが、今シーズン裏山一体ではほとんど見かけません。貴重なハチノスケさんです。

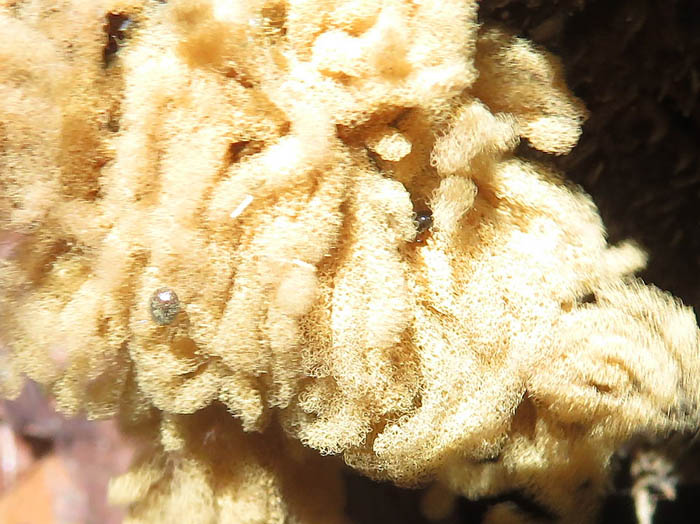

ハチノスケホコリ.残骸が蜂の巣のようです. 髻山 2023.11.24

ハチノスケホコリ.残骸が蜂の巣のようです. 髻山 2023.11.24

ハチノスケホコリ.こちらは未熟子実体 髻山 2023.11.24

ハチノスケホコリ.こちらは未熟子実体 髻山 2023.11.24

ハチノスケホコリは 比較的標高の高い山に出現すると図鑑には書かれていました。暑さには弱いのかもしれません。ハチノスケに限らず昨年と比べてホコリさんの出現が少ないと思います。粘菌は分解生物(バクテリア、キノコ、カビなど)を食べる生物。その生物が少なくなるとどうなるか、分解生物が増えてしまい森の生態系が崩れるのでは、それともキノコなど分解生物が少ないので発生しにくいのか・・・なんていろいろ考えてしまいます。

▼ ハチノスケホコリ・地附山 2023.4.2

ハチノスケホコリ

ハチノスケホコリ

▼ ハチノスケホコリ・髻山 2023.3.21

ハチノスケホコリ.残骸? ぶら下がり火星人だ

ハチノスケホコリ.残骸? ぶら下がり火星人だ

▼ ハチノスケホコリ・髻山 2023.1.12

ハチノスケホコリ.黒色の未熟子実体も見え、活動していることがわかります.寒さに適応しているホコリなんですね.髻山 2023.1.12

ハチノスケホコリ.黒色の未熟子実体も見え、活動していることがわかります.寒さに適応しているホコリなんですね.髻山 2023.1.12

ハチノスケホコリ.吊り下がりが得意? 髻山 2023.1.12

ハチノスケホコリ.吊り下がりが得意? 髻山 2023.1.12

▼ 雪の中で生命活動を続けている粘菌(変形菌)がいます。同じ様に寒い森の朽ちた樹木に生えているキノコ類の数の多さにはびっくりします。茶臼山

ハチノスケホコリ.茶臼山 2023.1.6

ハチノスケホコリ.茶臼山 2023.1.6

ハチノスケホコリ.茶臼山 2022.11.6

ハチノスケホコリ.茶臼山 2022.11.6

ハチノスケホコリ? キャビアのように輝く粘菌.子嚢一粒は直径0.5mmぐらいの小ささ 葛山 2022.10.14

ハチノスケホコリ? キャビアのように輝く粘菌.子嚢一粒は直径0.5mmぐらいの小ささ 葛山 2022.10.14

変形菌・ハチノスケホコリ(横から)高さ3mmぐらい.この後子嚢が割れ赤い繊細毛体が出てきて、残った子嚢の残骸が蜂の巣のようになるそうです 葛山 2022.10.14

変形菌・ハチノスケホコリ(横から)高さ3mmぐらい.この後子嚢が割れ赤い繊細毛体が出てきて、残った子嚢の残骸が蜂の巣のようになるそうです 葛山 2022.10.14

ハチノスケホコリ.子嚢がやぶれオレンジ色の線毛体を出している. 茶臼山 2024.11.21

ハチノスケホコリ.子嚢がやぶれオレンジ色の線毛体を出している. 茶臼山 2024.11.21

ヒモホコリ属

変形菌の名前

トゲヒモホコリ

トゲヒモホコリ[ケホコリ科・ヒモホコリ属]

▼ ヒモホコリの仲間か 我が家の庭 2025.8.13

雨が続けて降ったためか、先月ススホコリが発生した近くに別のホコリが広く発生しました。本で調べるとケホコリ科ヒモホコリ属のトゲヒモホコリのようです。まだ未熟のようで、子実体になるとドーナツのようになる様ですが・・・ 2025.8.13

トゲヒモホコリの未熟子実体でしょうか 我が家の庭 2025.8.13

トゲヒモホコリの未熟子実体でしょうか 我が家の庭 2025.8.13

色が濃くなり繋がってきている? 我が家の庭 2025.8.13

色が濃くなり繋がってきている? 我が家の庭 2025.8.13

つまんで食べたくなるような形状.でも大きさはニンジンの種ぐらい小さい 我が家の庭 2025.8.13

つまんで食べたくなるような形状.でも大きさはニンジンの種ぐらい小さい 我が家の庭 2025.8.13

白色の未熟子実体からはじまるのかな.細い糸はなんだろう.画面の実際の幅は1cmぐらい 我が家の庭 2025.8.13

白色の未熟子実体からはじまるのかな.細い糸はなんだろう.画面の実際の幅は1cmぐらい 我が家の庭 2025.8.13

未熟子実体は白からはじまり肌色に変化するようです.白い柄のあるものも 我が家の庭 2025.8.13

未熟子実体は白からはじまり肌色に変化するようです.白い柄のあるものも 我が家の庭 2025.8.13

今後の変化が楽しみなのですが、午後暑い日差しのためか、どんどん勢いがなくなってしまいました。発生もあっという間ですが、変化も早い!

ケホコリ属

変形菌の名前

ナカヨシケホコリ トゲケホコリ キンチャケホコリ フタナワケホコリ

ナカヨシケホコリ[ケホコリ科・ケホコリ属]

▼ 倒された朽木の切り口一面に広がっていました。茶臼山 2024.11.21

ナカヨシケホコリ.コケの上にもはりついていて勢いを感じます.茶臼山 2024.11.21

ナカヨシケホコリ.コケの上にもはりついていて勢いを感じます.茶臼山 2024.11.21

ナカヨシケホコリ 茶臼山 2024.11.21

ナカヨシケホコリ 茶臼山 2024.11.21

ナカヨシケホコリ.一面に群生している 茶臼山 2024.11.21

ナカヨシケホコリ.一面に群生している 茶臼山 2024.11.21

ナカヨシケホコリ.子嚢がやぶれ黄色の線毛体を出しているものがある. 茶臼山 2024.11.21

ナカヨシケホコリ.子嚢がやぶれ黄色の線毛体を出しているものがある. 茶臼山 2024.11.21

ナカヨシケホコリ.線毛体がくっつきあっている. 茶臼山 2024.11.21

ナカヨシケホコリ.線毛体がくっつきあっている. 茶臼山 2024.11.21

ナカヨシケホコリは子実体が数個ずつくっついている。子嚢の中の線毛体に弾力があるのがケホコリ族の特徴らしい。同じケホコリ科のハチノスケホコリも茶臼山で見つけました。こちらの線毛体はオレンジ色です。

▼ ナカヨシケホコリ 地附山 2023.11.23

子実体の姿はヌカホコリに似ていますが、何個かくっつき合っています。

ナカヨシケホコリ 地附山 2023.11.23

ナカヨシケホコリ 地附山 2023.11.23

ナカヨシケホコリ 地附山 2023.11.23

ナカヨシケホコリ 地附山 2023.11.23

ナカヨシケホコリ 地附山 2023.11.23

ナカヨシケホコリ 地附山 2023.11.23

ナカヨシケホコリ 地附山 2023.11.23

ナカヨシケホコリ 地附山 2023.11.23

ナカヨシケホコリでしょうか.まだ未熟? ケホコリ科ケホコリ属 地附山 2023.10.27

ナカヨシケホコリでしょうか.まだ未熟? ケホコリ科ケホコリ属 地附山 2023.10.27

▼ 初めてみたケホコリの仲間 地附山 2023.10.25. 27

ナカヨシケホコリ 付着物で隠れてよく見えませんが子実体のお互いの柄がくっついている 地附山 2023.10.25

ナカヨシケホコリ 付着物で隠れてよく見えませんが子実体のお互いの柄がくっついている 地附山 2023.10.25

ナカヨシケホコリでしょうか.まだ未熟? ケホコリ科ケホコリ属 地附山 2023.10.27

ナカヨシケホコリでしょうか.まだ未熟? ケホコリ科ケホコリ属 地附山 2023.10.27

エツキケホコリ[ケホコリ科・ケホコリ属]

ホソエノヌカホコリかヌカホコリ、エツキケホコリ? 柄の色が赤っぽくなってきたよ 地附山 2023.10.23

ホソエノヌカホコリかヌカホコリ、エツキケホコリ? 柄の色が赤っぽくなってきたよ 地附山 2023.10.23

▼ エツキケホコリか 雨に濡れた裏山・地附山で 2023.10.10

未熟子実体 朽木の割れ目に エツキケホコリか 2023.10.10

未熟子実体 朽木の割れ目に エツキケホコリか 2023.10.10

トゲケホコリ[ケホコリ科・ケホコリ属]

▼ 斎場山 2025.6.28

トゲケホコリか 斎場山 2025.6.28

トゲケホコリか 斎場山 2025.6.28

トゲケホコリの未熟子実体か 斎場山 2025.6.28

トゲケホコリの未熟子実体か 斎場山 2025.6.28

トゲケホコリ.密生して木の切り口に広がる 斎場山 2025.6.28

トゲケホコリ.密生して木の切り口に広がる 斎場山 2025.6.28

▼ 裏山・地附山で。密生していて柄もなさそう。胞子塊が飛び出しているものもある。

トゲケホコリか.地附山 2023.10.2

トゲケホコリか.地附山 2023.10.2

キンチャケホコリ[ケホコリ科・ケホコリ属]

▼ 乾いた山の粘菌 和合城跡 2024.3.17

キンチャケホコリの細毛体 和合城跡 2024.3.17

キンチャケホコリの細毛体 和合城跡 2024.3.17

▼ 真冬の髻山の粘菌

キンチャケホコリ.細毛体が特徴 髻山 2024.2.15

キンチャケホコリ.細毛体が特徴 髻山 2024.2.15

ほとんど残骸ですが鮮やかな色と整った形は粘菌(変形菌)の特徴ですね。朽木に発生するので、木を腐らせているのではと思ってしまいますが、腐らせている生物を食料としているのが粘菌なんですね。この粘菌は胞子を飛ばす他に細毛体を伸ばし繁殖していくのが特徴らしいのですが、雪の中でも活動をしているようです。

炒ったコーヒー豆のような色になった.キンチャケホコリかな. 地附山枡形城跡 2023.10.23

炒ったコーヒー豆のような色になった.キンチャケホコリかな. 地附山枡形城跡 2023.10.23

▼ 雪の中で生命活動を続けている粘菌(変形菌)がいます。茶臼山

キンチャケホコリ.茶臼山 2023.1.6

キンチャケホコリ.茶臼山 2023.1.6

▼ 雪が積もる前に撮影をしなくては、ということで挑んでみましたが、冷たい地面に膝を立てじっと撮影をしていると、冷たさが全身につたわってきます。地附山、髻山、三登山

キンチャケホコリ? 子実体の黄色の範囲が広がりました.地附山 2022.12.19

キンチャケホコリ? 子実体の黄色の範囲が広がりました.地附山 2022.12.19

▼ 雪が積もる前に撮影をしなくては、ということで挑んでみましたが、冷たい地面に膝を立てじっと撮影をしていると、冷たさが全身につたわってきます。地附山

キンチャケホコリでしょうか.似たものがあるので・・・このかたまり幅5〜6mmと大変小さい.黄色の細毛体が広がっています.細毛体は胞子ではないようです.地附山 2022.12.17

キンチャケホコリでしょうか.似たものがあるので・・・このかたまり幅5〜6mmと大変小さい.黄色の細毛体が広がっています.細毛体は胞子ではないようです.地附山 2022.12.17

フタナワケホコリ[ケホコリ科・ケホコリ属]

▼ 冬になってもがんばる粘菌たち・大峰山、地附山 2024.12.4

山の中は紅葉も終わり草木も冬枯れ、実も小鳥たちに食べられ残りは僅か、キノコはサルノコシカケやカワラタケの仲間ぐらい。「何にもない!」・・・でもいるんです。粘菌(変形菌)が朽木の下側に、次のライフサイクルに移るために胞子を飛ばそうとしているのですが、寒そうですね。そんなに遠くに飛んでいきそうもないし・・・ 2024.12.4

ヘビヌカホコリ(網状)とフタナワケホコリ(丸型)が共存.大峰山 2024.12.4

ヘビヌカホコリ(網状)とフタナワケホコリ(丸型)が共存.大峰山 2024.12.4

フタナワケホコリとヘビヌカホコリ.ゆで大豆のプレッツェルのせ 大峰山 2024.12.4

フタナワケホコリとヘビヌカホコリ.ゆで大豆のプレッツェルのせ 大峰山 2024.12.4

フタナワケホコリ.縦に割れているものもいる.大峰山 2024.12.4

フタナワケホコリ.縦に割れているものもいる.大峰山 2024.12.4

▼ フタナワケホコリ・大峰山 2024.12.1

倒れた朽木に広がっていました。秋から冬にかけて発生することが多いそうです。子嚢の割れ方に特徴があるようです。縦に線が入った子嚢も見られます。繊毛体のらせん紋(螺旋状の模様・顕微鏡による)が2本あるので「二縄」という名前になったということ。写真のホコリさんはまだ繊毛体や胞子をとばす段階ではないようです。 2024.12.1

フタナワケホコリ.大峰山 2024.12.1

フタナワケホコリ.大峰山 2024.12.1

一面に広がったフタナワケホコリ.大峰山 2024.12.1

一面に広がったフタナワケホコリ.大峰山 2024.12.1

▼ フタナワケホコリ・地附山 2024.10.27

フタナワケホコリでしょうか.子嚢がふたつに割れ始めているものがあります.ケホコリ科ケホコリ属 地附山 2023.10.27

フタナワケホコリでしょうか.子嚢がふたつに割れ始めているものがあります.ケホコリ科ケホコリ属 地附山 2023.10.27

▼ フタナワケホコリ・陣馬平山 2022.11.11

フタナワケホコリでしょうか.直径1mm 陣馬平山 2022.11.11

フタナワケホコリでしょうか.直径1mm 陣馬平山 2022.11.11

分類体系

分類体系

Home

Home

分類体系

分類体系